燃料費調整額の今後はどうなる?計算方法をわかりやすく解説

燃料費調整額の今後はどうなる?計算方法をわかりやすく解説

ESG

ESG

2022.02.19

この記事は約10分で読めます。

先日の記事「2021年の「電気料金の値上げ」の正体は?燃料費調整額のわかりやすい説明」では、最近の電気の値上がりの正体は「燃料費調整額」だ!というお話をしました。

小秋

ざっくり言いますと、発電に使う原油、液化天然ガス、石炭など燃料の価格が上がり分が、私たちが支払う電気料金に上乗せされているという話です。

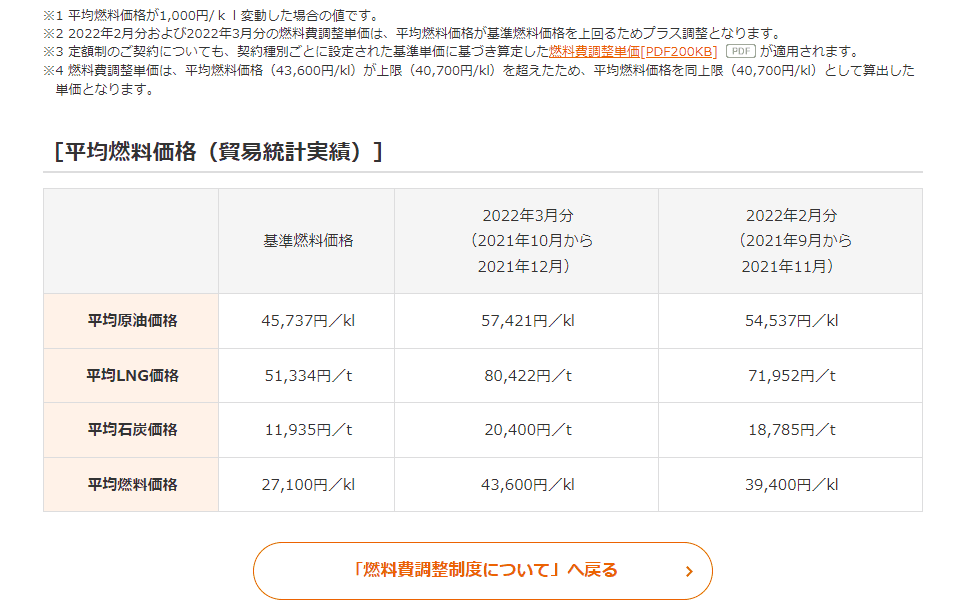

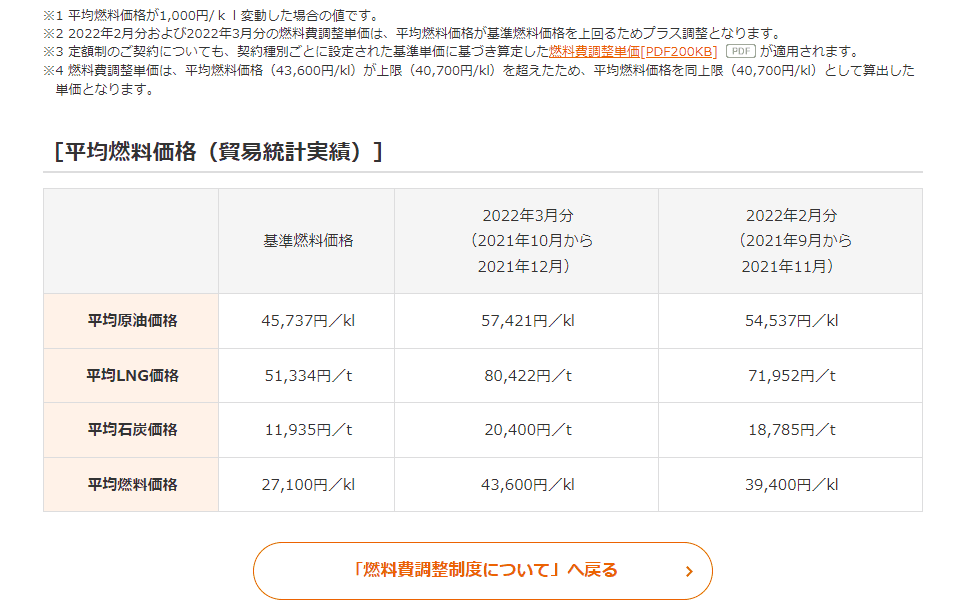

各電力会社は毎月、原油、液化天然ガス、石炭の輸入価格をもとに2か月先の燃料費調整額を計算し、ホームページで公表しています。こちらは関西電力の2022年3月分の例。

出典:燃料費調整単価のお知らせ(2022年3月分)|関西電力

各電力会社のホームページを見ると、だいたい価格そのものだけでなく「燃料がいくらであれがこうなので、これこれこういう計算でこうなりました」という計算方法が書かれています。

エコじろう

うーん、ぼったくられているわけではなさそうだってことはわかるんだ。でも書かれている計算式や用語を見ると何やら難しいんだよねえ。電力会社によって、使われている数字が違うみたいだし。

もっともなお悩みです。

そこでこのページでは、燃料費調整額の計算方法を全力でわかりやすく説明します。

途中、どうしても小難しい感じになってしまったところもありますが、そこを乗り越えると、昨今の電気代の値上がりの理由をすっきりと説明することができるようになります。しばしお付き合いください。

燃料費調整単価の計算方法① 「平均燃料価格」とは?

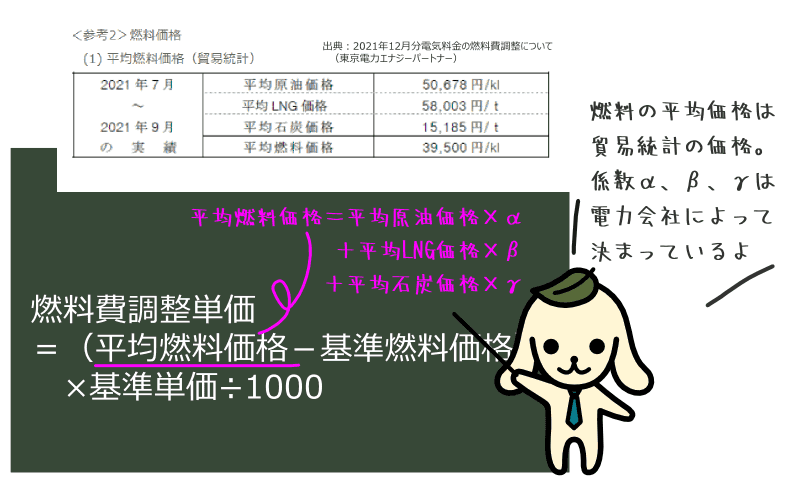

燃料費調整額を計算するために必要なのは、「燃料費調整単価」を計算することです。まずは計算式をご覧いただきましょう。こんな感じです。

燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準単価÷1000

エコじろう

似たような用語が並んでいたり( )でくくられていたり1000で割ってみたりで、実にめんどくさいね。

ですね。しかしここはふんばりどころです。用語の意味を見ていきましょう。

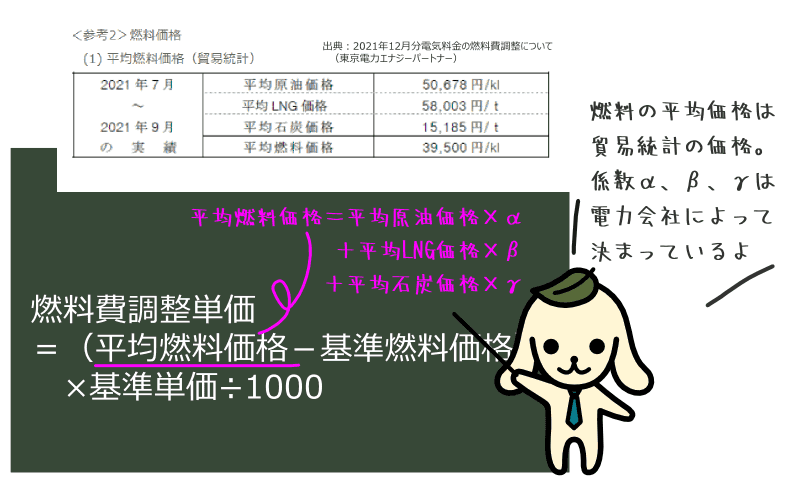

まず「平均燃料価格」とは、直近3か月の燃料価格の平均です。各電力会社が、原油、LNG、石炭の輸入価格を使って計算しています。それぞれの価格は、財務省が「貿易統計価格」として公開しているものです。

「貿易統計価格」については、深入りする必要はありません。財務省が公開している価格で、どの電力会社も共通で使っている、ということだけ押さえておいてください。

また、各電力会社の平均燃料価格の計算方法も気にしなくてもOKです。ホームページの「燃料費調整額のお知らせ」のページには、「平均燃料価格」が必ず載っていますので、それをそのまま燃料費調整単価の計算に使いましょう。

エコじろう

でもそう言われると、かえって平均燃料価格の計算方法も知りたくなってくるよ。

そうですか。では、そんな皆さんのために付け加えておきましょう。

原油、LNG(液化天然ガス)、石炭それぞれの3か月平均価格(貿易統計価格)に、換算係数をかけて足し算をしたものが「平均燃料価格」となります。

貿易統計価格は、各電力会社ホームページの「燃料費調整額のお知らせ」に書かれています。例えばこんな感じ。

A: 3か月における1klあたりの平均原油価格 50,678円/kl

B: 3か月における1tあたりの平均LNG価格 58,003円/t

C: 3か月における1tあたりの平均石炭価格 15,185円/t

(2021年7月~2021年9月平均の貿易統計価格)

この価格に、係数「α」「β」「γ」を掛けて足し算をしたものが「平均燃料価格」です。

平均燃料価格=A×係数α+B×係数β+C×係数γ

係数「α」「β」「γ」は、原油、LNG、石炭の価格をキロリットルあたりの価格に計算しなおすための数字です。電力会社ごとに決まっています。

この「α」「β」「γ」がそれぞれ異なるので、平均燃料価格は電力会社によって違うことになります。

燃料費調整単価の計算方法① 「基準燃料価格」「基準単価」とは?

続いて「基準燃料価格」と「基準単価」です。これらも電力会社ごとに定められています。各電力会社の基準燃料価格と基準単価を表にしました。

小秋

「基準燃料価格」は、ざっくり言うと発電に使われる燃料の価格。各電力会社が、「うちは、基本的にこのぐらいの燃料費がかかるんですよ」というところをあらかじめ設定しているものです。

※2022年3月現在、低圧電力の例です

| 電力会社 |

基準燃料価格(円/kl) |

基準単価(円/kl) |

| 北海道電力 |

37,200 |

0.197 |

| 東北電力 |

31,400 |

0.221 |

| 東京電力 |

44,200 |

0.232 |

| 中部電力 |

45,900 |

0.233 |

| 北陸電力 |

21,900 |

0.161 |

| 関西電力 |

27,100 |

0.165 |

| 中国電力 |

26,000 |

0.245 |

| 四国電力 |

26,000 |

0.196 |

| 九州電力 |

27,400 |

0.136 |

| 沖縄電力 |

25,100 |

0.316 |

エコじろう

なるほどなあ。じゃあ、「基準単価」とは何なの?

「基準単価」は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の電気料金単価への影響額です。基準燃料価格と平均燃料価格の差分に「基準単価÷1000」をかけたものが燃料費調整単価となります。

燃料費調整額=(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準単価÷1000

なお、基準単価は使用する電圧によって異なることにも注意が必要です。上の表は、家庭や小規模な事務所やお店で使われる低圧電力や従量電灯の場合の基準単価です。

燃料費調整単価の計算方法③ 2021年12月分の計算例

さて、この計算式に、具体的な数字をあてはめてみることにしましょう。

燃料費調整額=(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準単価÷1000

関西電力の場合、平均燃料価格>基準燃料価格なので、「差額を上乗せして請求しますよ」という計算になりました。

■関西電力の燃料費調整単価(2021年12月)

(31,900-27,100)×0.165/1000=0.79円/kWh

一方、九州電力はこの月、平均燃料価格と基準燃料価格が一致したので、燃料費調整額がゼロになりました。

■九州電力の燃料費調整単価(2021年12月)

(27,400-27,400)×0.136/1000=0.00円/kWh

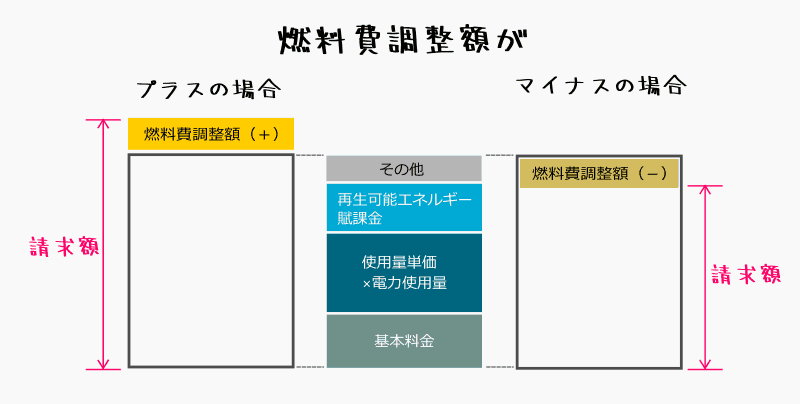

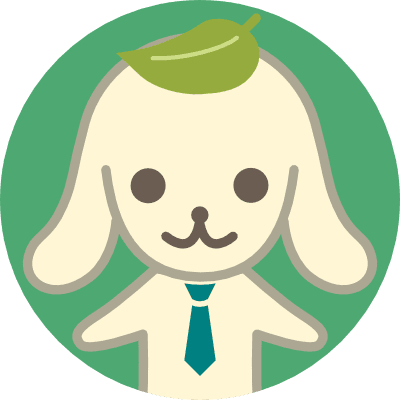

燃料費調整額がプラスのときとマイナスのときの電気料金のイメージ図です。

そうそう、平均燃料価格<基準燃料価格の場合、燃料費調整額はマイナスとなります。

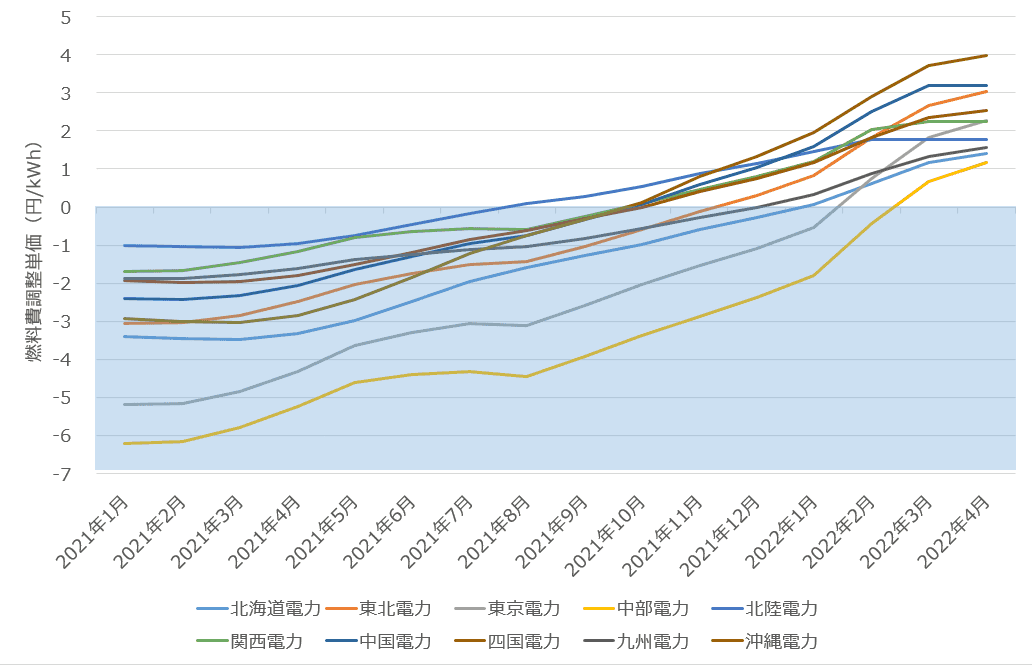

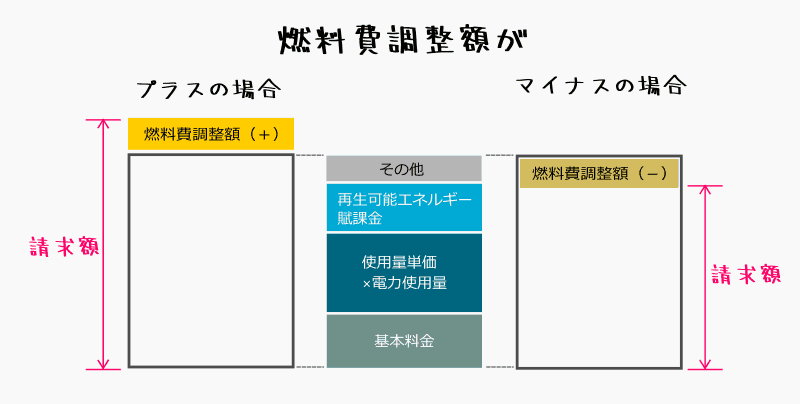

こちらのグラフは、2021年1月から2022年4月燃料費調整額のうつりかわりを示したものです。ついこの前まで、燃料費はおおむねマイナス調整だったんですよね。

燃料費調整額はどこまで高騰するのか

ところで、ここで不安になった人もいるのではないでしょうか。

エコじろう

原油、LNG、石炭の価格が高騰したらどうなるの?電力会社は上乗せし放題なの?

例えばですが、平均燃料価格が2倍になったと仮定しましょう。関西電力の12月分の平均燃料価格を例に、計算してみます。31,900×3で、平均燃料価格が95,700円になったとします。

(95,700-27,100)×0.165/1000=68,600×0.165/1000≒11.319円/kWh

なんと、燃料費調整額が、1kWhあたり11円を超えてしまいます。

エコじろう

えーと、1か月に300kWh使う家庭の場合、燃料費調整額だけで3000円以上払うことになっちゃうのか!これは大変だ。

燃料費調整額は、適用の2か月前にプレスリリースで告知されますが、そんな短い期間にそれだけの値上げをされたら、予定がくるってしまいますよね。

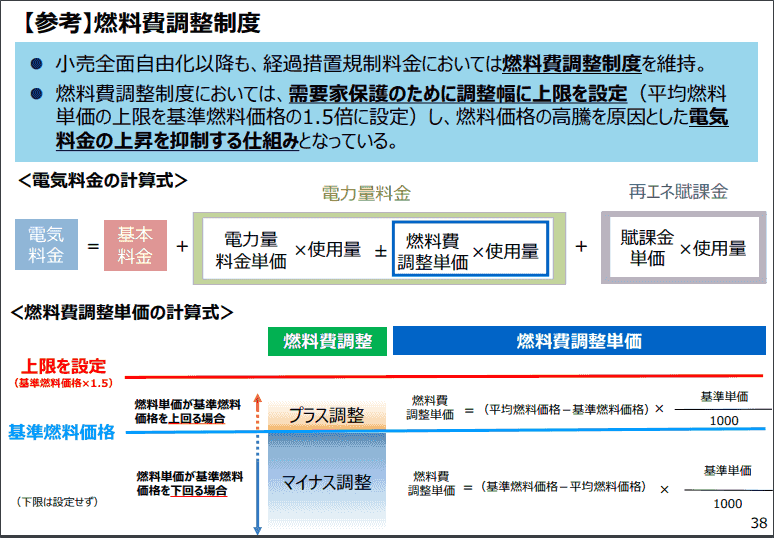

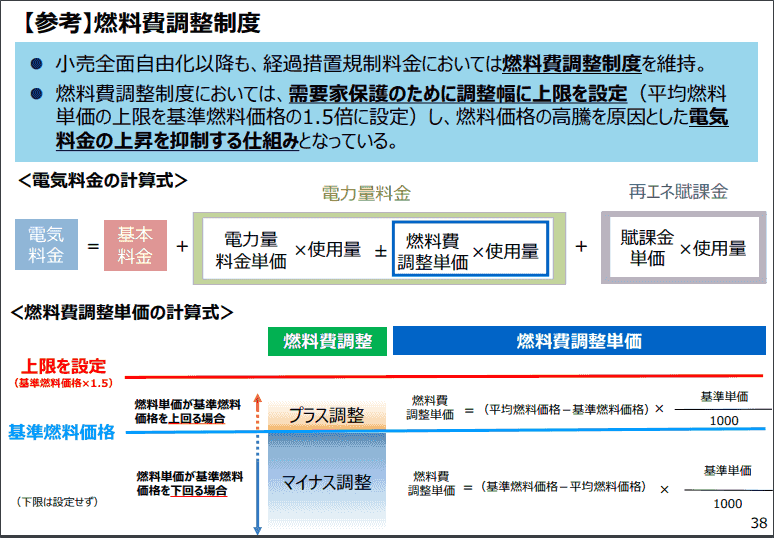

しかし、そこのところはご安心を。燃料調整の幅には上限が設けられているようです。2021年10月の資源エネルギー庁の資料「燃料及び電力を取り巻く最近の動向について」に、このように書かれています。

【参考】燃料費調整制度

・小売全面自由化以降も、経過措置規制料金においては燃料費調整制度を維持。

・燃料費調整制度においては、需要家保護のために調整幅に上限を設定(平均燃料単価の上限を基準燃料価格の1.5倍に設定)し、燃料価格の高騰を原因とした電気料金の上昇を抑制する仕組みとなっている。

(出典:資源エネルギー庁の資料「燃料及び電力を取り巻く最近の動向について」2021年10月26日)

この方針によると、平均燃料価格がどれだけ上がっても、燃料費調整額に適用されるのは基準燃料価格の1.5倍までとなります。

小秋

ここで、各電力会社の燃料費調整額の上限を見てみましょう。

燃料費調整額の上限(2022年2月現在の価格)

| 電力会社 |

基準燃料価格(円/kl) |

適用される平均燃料価格の上限(円/kl) |

燃料費調整単価上限(円/kWh) |

| 東京電力 |

44,200 |

66,300 |

5.13 |

| 関西電力 |

27,100 |

40,700 |

2.24 |

| 北海道電力 |

37,200 |

55,800 |

3.66 |

| 東北電力 |

31,400 |

47,100 |

3.47 |

| 北陸電力 |

21,900 |

32,900 |

1.77 |

| 中部電力 |

45,900 |

68,900 |

5.36 |

| 四国電力 |

26,000 |

39,000 |

2.55 |

| 中国電力 |

26,000 |

39,000 |

3.19 |

| 九州電力 |

27,400 |

41,100 |

1.86 |

| 沖縄電力 |

25,100 |

37,700 |

3.98 |

じつはこの1.5倍ルール(ここではこう呼びます)、2022年2月、3月の燃料費調整額に適用されています。

燃料価格の高騰を受け、まず北陸電力が2月分で上限の1.77円kWhに達して3月も据え置き、3月に関西電力と中国電力が上限に達しています。さらに、その後も燃料価格は上がっており、4月には、四国電力と沖縄電力も加わりました。

電気料金高止まり… 大手は上限到達で契約見直しも

石油や液化天然ガス(LNG)などの資源価格の高騰を受け、大手電力の家庭向け電気料金が高止まりしている。燃料費の変動を電気料金に反映する仕組みがあるためで、資源…

エコじろう

なるほど、いちばん基準価格が高い中部電力でも、5.36円/kWhどまりなんだね。

しかし注意!1.5倍ルールは、すべての契約プランに適用されるものではないようです。

例えば関西電力のホームページの燃料費調整額についてのページには、「2016年4月1日以降、新たに電気供給条件(低圧)および料金表によりご契約を開始したお客さまについては、燃料費調整における上限値の設定はいたしません」などという但し書きがあったりします。

エコじろう

ええ……そうなのか。僕の電気代はどうなんだろう、心配になってきたよ。

小秋

とりあえず、電力自由化の前からある大手電力会社のプラン、たとえば「従量電灯A」「従量電灯B」や「低圧電力」から変更していなければ、上限値の設定はあると考えていいです。

問題は、2016年以降に新しくできたプランや、新電力に切り替えた人ですね。思い当たる方は、ご自身の電気の契約で、燃料費調整額がどうなっているかを確認してみてください。

ということでこのページでは、燃料費調整額のしくみと計算方法について徹底解説してみました。皆さんの今後の電気料金プラン選びや、予測の手助けとなりましたら幸いです。

※この記事は、2021年11月25日に最初に投稿したものを、2022年3月10日に加筆・修正したものです(小秋)