「SBT」とは、企業の温室効果ガス排出削減目標の新しいスタンダードです。2014年に設立されました。

運営者は、パンダのマークでおなじみのWWF(世界自然保護基金)やUNGC(国連グローバルコンパクト)、WRI(世界資源研究所)、それから世界的な情報開示プログラムを管理する「CDP」の四つの団体です。

出典:環境省「SBT(Science Based Targets)について」

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12945111/www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/SBT_syousai_all_20230301.pdf

名称の「SBT」は、「Science-Based Target」の頭文字をとったもの。「Science-Based Target」は「科学的根拠に基づく目標」という意味です。「科学的根拠」とは何かについては、後でご説明します。

SBTに参加する企業は、自分のところの温室効果ガスの削減目標を立てて「認定」を受けたり、「SBT認定を目指します」と宣言したりします。

2021年9月28日現在、世界各国のSBT認定企業は919社。そのうち134社は日本企業です。SBTの名前が日本でも知られ始めた2018年の認定企業は14社でしたから、この3~4年の間に10倍に増えたことになります。

ちなみに2018年当時にすでに認定を受けていた企業には、第一三共、川崎汽船、リコー、キリンホールHD、ソニー、小松製作所、コニカミノルタなどがあります。

(2023.10.21追記)

その後、認定を取得した企業の数はさらに増えています。

その後の環境省の資料によると、2023年3月1日現在、認定取得済の企業は世界で2,310社(うち⽇本企業369社)とのことです。

環境省「SBT(Science Based Targets)について」(2023.10.21閲覧)

(追記ここまで)

ところで、SBTの「認定」って何でしょう?

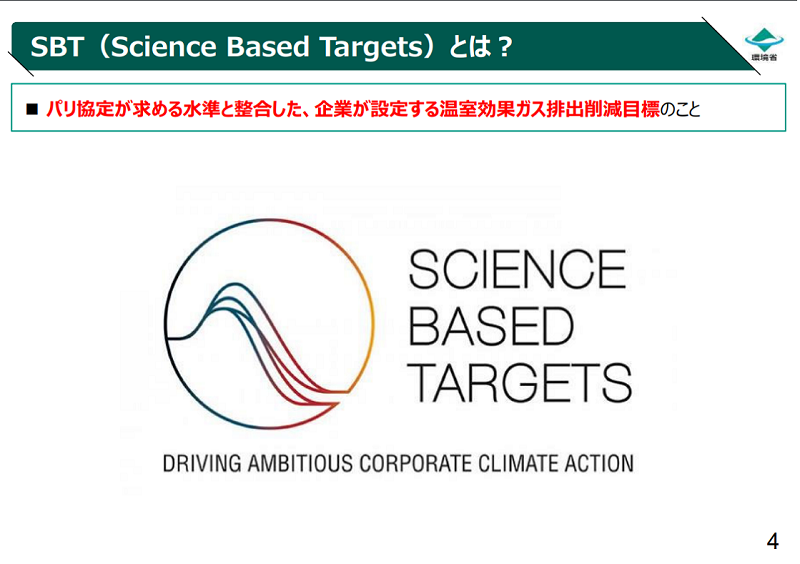

ここで「科学的根拠に基づく目標」という話になってきます。SBT認定を受けるためには、温室効果ガスの削減目標を宣言しなければならないのですが、それは科学的根拠に基づくものである必要があります。「自分たちなりにがんばります」ではダメなんですね。

この場合の「科学的根拠」とは、国連のIPCCが出している数字のことです。

「IPCC」とは、「気候変動に関する政府間パネル」です。ざっくり言うと、世界中の科学者が集まって、地球温暖化についての予測を立てたりしている機関です。

「産業革命前からの平均気温の上昇を2℃より低くしたい。できれば1.5℃に押さえたい」などという話を聞いたことがないでしょうか?

これは、気候変動についての世界的な取り決め「パリ協定」の目指すところですが、このときの「2℃」「1.5℃」という温度差の数字は、IPCCの予測にもとづいています。

出典:環境省「SBT(Science Based Targets)について」

SBT認定のために提出する温室効果ガスの削減目標は、このパリ協定が求める水準に見合ったものでなければなりません。また、「いつかは達成したい目標です」ではだめです。例えば「今から10年以内に50%の削減目標を達成します」のように、事務局に申請することになっています。

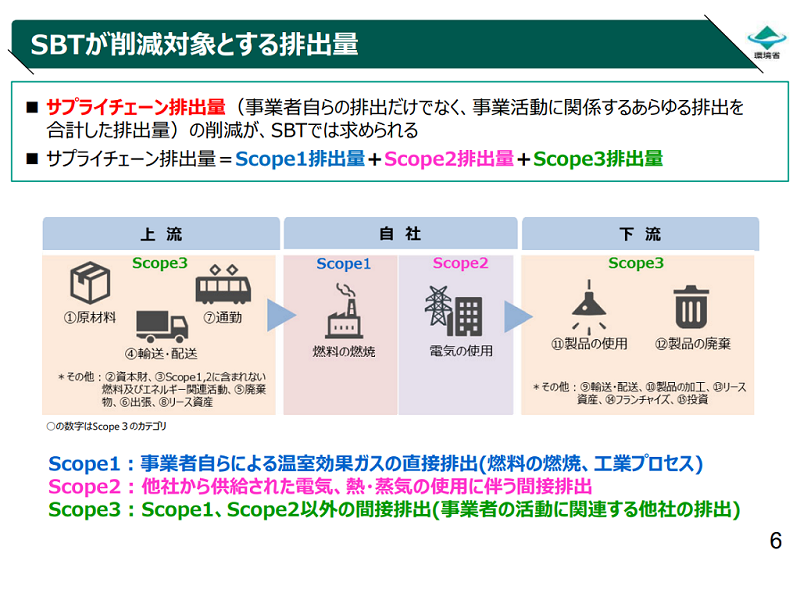

削減目標を立てるためには、まず自分たちの企業活動がどのぐらいの温室効果ガスを排出しているかを把握する必要があります。ここのところの計算は、さまざまなデータを集めて実施しなければならないので、簡単ではありません。

出典:環境省「SBT(Science Based Targets)について」

しかし、それでもSBT認定に向かって努力するメリットがあるのは、投資家、銀行、お客、取引先、社員などの関係者に「この会社はまじめに温室効果ガスの排出削減を考えているようなので、持続可能性がありそうだ。おつきあいしてみよう」と信頼してもらえるという効果があるからです。

今後、脱炭素の流れはますます進んでいくでしょう。SBT認定の重要性もますます大きくなっていくと考えられます。